Lien vers la page consacrée à cet ouvrage sur mon site : Cloud-Lands of France.

mercredi 8 mars 2017

Cloud-Lands of France, d'Amy et Thornton Oakley, 1927

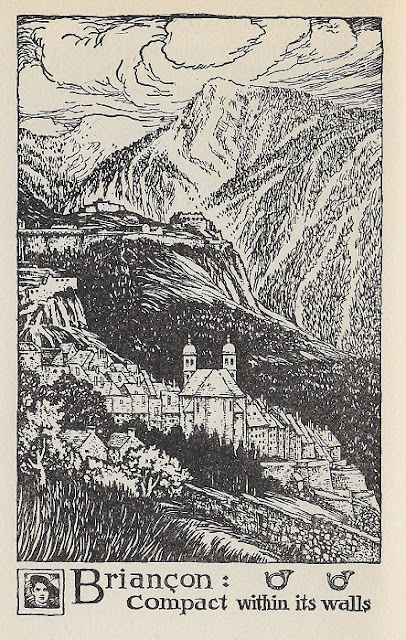

Je poursuis aujourd'hui mon exploration des livres peu ou mal connus que j'ai la chance de posséder dans ma bibliothèque. Le dernier message présentait un ouvrage particulièrement rare, absent de toutes les bibliothèques. Celui d'aujourd'hui n'est présent que dans une seule bibliothèque en France (à Lourdes, dans le fonds pyrénéen) ..., mais dans de très nombreuses bibliothèques anglaises et américaines. Cela n'a rien de surprenant car il s'agit d'un ouvrage publié à New York en 1927. Malgré cela, il est étonnant qu'un ouvrage bien illustré, entièrement consacrés aux Alpes, soit totalement absent des bibliothèques régionales.

En 1925, un couple d'Américains, Thornton et Amy Oakley, visitent les Alpes depuis Nice jusqu'à Genève. Ils avaient déjà parcouru les Pyrénées quelques années auparavant, donnant lieu à leur premier ouvrage en commun, lui comme illustrateur et elle comme auteur : Hill-Towns of the Pyrenees, publié à New-York en 1923. De ce voyage dans les Alpes, sortira un nouvel ouvrage, aussi publié à New-York en 1927 : Cloud-Lands of France.

Si j'ai choisi de le présenter aujourd'hui, c'est que je suis tombé sous le charme de ses illustrations. Je me suis plus particulièrement attaché à celles qui concernent le Briançonnais et l'Oisans, avec un "coup de cœur" pour cette belle représentation de la Meije (encore une image inédite de la Meije !)

L'intérêt de cet ouvrage consiste essentiellement en la qualité et le style des illustrations. Au total, il y a plus d'une centaine de reproductions des dessins à l'encre de Thornton Oakley. Certaines sont en plein page, voire même en double page comme la vue de la Meije. Mais il y a aussi un grand nombre de bandeaux, vignettes, etc. Même le titre est illustré.

Le texte est à l'instar des nombreux guides et ouvrages de ce type. C'est un mélange de notations personnelles et de faits géographiques et historiques, le tout mâtiné de quelques observations sur les mœurs et usages des populations croisées.

J'ai essentiellement sélectionné les images du Briançonnais et de l'Oisans.

Les autres illustrations de plus petit format :

(Si toutes les images de ce message sont, à ma connaissance, inédites, seule celle-ci a été reproduite dans 150 ans de tourisme au col du Lautaret, par S. Aubert et A. Bignon, Les cahiers illustrés du Lautaret)

La carte dessinée de l'itinéraire suivi par les époux Oakley. On voit que le Briançonnais et l'Oisans ne représentent qu'une toute petite partie du périple.

Pour ne pas paraître trop chauvin (et montrer la richesse graphique de l'ouvrage), j'ai aussi sélectionné ces quelques images.

L'ouvrage se présente sous une reliure d'éditeur, avec une jaquette :

Peu connu en France, voire totalement inconnu, Thornton Oakley semble être particulièrement célèbre aux États-Unis. Je vous renvoie à la page Wikipédia (en anglais, of course !) : cliquez-ici. Son épouse Amy Ewing (1882-1963) semble n'avoir écrit que les 8 guides qu'elle a publiés avec son mari.

En fouillant sur internet, j'ai trouvé cette photo de leur mariage :

Lien vers la page consacrée à cet ouvrage sur mon site : Cloud-Lands of France.

Publié par

Jean-Marc Barféty

à

11:10:00

4

commentaires

![]()

Libellés : Bibliographie dauphinoise, Illustrateurs, La Meije, Montagne

dimanche 26 février 2017

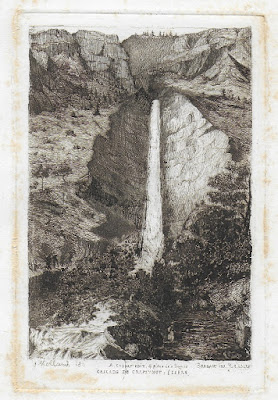

Souvenirs du Dauphiné, Joseph Mollard, 1861

Il y a quelques années, j'ai acheté un recueil de 9 eaux-fortes, publié en 1861 sous le titre de Souvenirs du Dauphiné, par J. Mollard. Très vite, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vraie rareté car on ne trouve aucun exemplaire de cet ouvrage dans les bibliothèques publiques françaises, en particulier à la BNF et dans le Fonds dauphinois de la BMG. Il n'y a pas non plus d'exemplaires au Worldcat.

Titre gravé

Après quelques recherches, j'ai tout de même trouvé deux mentions d'exemplaires, l'une dans le catalogue Perrin et l'autre dans une vente aux enchères d'estampes, en 1872. J'ai aussi identifié Joseph Mollard. Avant de détailler le résultat de mes trouvailles, les 9 gravures :

Cascade de Craponnot

(Isère)

Château du

Connétable de Lesdiguières

à Vizille (1860)

Une chasse dans les Alpes

(1861) [Lac Robert, Belledonne]

Bressieux

(1860)

Sans titre [Fourvoirie, en Chartreuse]

Eglise de Saint-André

(1860)

Cuves de Sassenage

(1861)

Drôme

(1860)

Sassenage (1860)

Les gravures sont imprimées

sur des planches non numérotées de 278 x 204 mm.

Les gravures, en mode portrait ou paysage, mesurent approximativement

11 cm. x 17 cm.

Dans mon exemplaire, les planches ont été montées sur onglets, sous une reliure en chagrin, avec les plats en percaline.

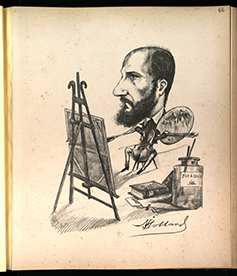

Joseph Mollard

Joseph Mollard est né à Grenoble le 4 décembre 1833, au sein d'une famille d'orfèvres, active à Grenoble depuis le XVIIIe siècle. Il a fait ses débuts dans la carrière diplomatique en 1852, comme attaché au bureau du protocole. Après avoir gravi les échelons, il est nommé introducteur des ambassadeurs le 22 janvier 1874. Il est mort le 24 août 1888 au château de la Roche-Giffard, sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine). Il est promu chevalier de la Légion d'honneur le 8 août 1865 et officier le 7 août 1877.

Il était aussi artiste, spécialisé dans la gravure (peut-être que son métier lui laissait des loisirs). Il a été l'élève d'Henri Blanc-Fontaine, peintre grenoblois et un de ses cousins. Il a exposé quatre fois au Salon, dont, en 1863, trois eaux-fortes qui proviennent de ce recueil.

Il était aussi artiste, spécialisé dans la gravure (peut-être que son métier lui laissait des loisirs). Il a été l'élève d'Henri Blanc-Fontaine, peintre grenoblois et un de ses cousins. Il a exposé quatre fois au Salon, dont, en 1863, trois eaux-fortes qui proviennent de ce recueil.

Il a été un des contributeurs majeurs de l'Album comique du Ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un recueil de portraits pittoresques, exécutés au fusain, de 135 agents de ce ministère, qui sont caricaturés dans le cadre d’activités professionnelles ou privées par sept de leurs collègues. Ce recueil, édité en 1869, a été tiré à 215 exemplaires. Joseph Mollard est l'auteur de 82 caricatures, dont une où il se représente.

Dans ce même Album, il a aussi représenté un certain Théodore Ballieu, son collègue du Ministère des Affaires étrangères, commis principal, avant d'être nommé consul de France à Honolulu (Hawaï) en 1869.

Publié par

Jean-Marc Barféty

à

21:19:00

0

commentaires

![]()

samedi 18 février 2017

Une gravure inédite de la Meije

Cette image de la Meije n'est pas à proprement parler inédite, car, comme on le verra plus bas, on peut la trouver dans les tréfonds d'Internet. En revanche, dans les nombreuses publications sur la Meije, que ce soit imprimées ou sur le web, je ne l'ai jamais vu reproduite.

Elle est doublement signée. En bas à droite, l'artiste a gravé son cachet :

puis, hors de la surface de gravure, il a signé au crayon :

Il s'agit d'Édouard Monod-Herzen. Né en décembre 1873, fils de l'historien Gabriel Monod (1844-1912) et d'Olga Herzen (1851-1953, fille du révolutionnaire russe Alexandre Herzen), il est surtout connu comme décorateur et spécialiste de gravure sur métal ou ciseleur. J'ai trouvé un exemple de son art, qui est conservé au musée d'Orsay :

Son travail de graveur semble avoir été peu important. J'ai trouvé mention d'une estampe : Brèche dans la crête des Felouses en Savoie, conservé au musée de Troyes, qui a servi à illustrer un article qu'il a fait paraître dans La Gazette des beaux-arts (mars 1914) : La Gravure au marteau. La notice du musée précise : "gravé au marteau sur argent". Je situe cette gravure de la Meije dans la même période, probablement un essai de gravure qui utilise comme support non pas le cuivre, mais l'argent. Cela expliquerait le type de rendu, que je trouve distinct d'une gravure sur cuivre habituelle. De plus, s'il ne s'agit que d'une expérimentation, cela expliquerait la rareté de ses œuvres gravées. L'autre travail identifié est ce paysage :

On remarquera le même cachet, en bas à gauche.

Cette dernière gravure provient d'une collection d'oeuvres d'Edouard Monod-Herzen qui est conservée au Fine Arts Museums of San Francisco. C'est d'ailleurs le seul lieu où semblent être conservées des œuvres de cet artiste (hormis peut-être à la BNF, mais il n'y a pas de catalogue en ligne).

Cette collection est accessible à ce lien : https://art.famsf.org/edouard-monod-herzen. Elle contient aussi deux épreuves de cette gravure de la Meije, la seconde étant très similaire à la nôtre :

Dans la catalogue du musée de San Francisco, elles sont datées de 1919. Le titre est "La Meije, vue de la tête de la Maye", ce qui est un peu inexact. En effet, cette vue est prise des Etançons.

Publié par

Jean-Marc Barféty

à

15:30:00

0

commentaires

![]()

Libellés : La Meije

mardi 7 février 2017

Les voies romaines des Alpes Cottiennes.

Un livre important sur l'histoire des Alpes vient de paraître :

Sur les routes romaines des Apes Cottiennes, entre Mont-Cenis et col de Larche, par François Artru, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016

Sur les routes romaines des Apes Cottiennes, entre Mont-Cenis et col de Larche, par François Artru, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016

Basée sur la thèse qu'il a soutenue en 2012, François Artru nous propose une

nouvelle étude sur le royaume de Cottius, avec un focus plus particulier sur les voies romaines de cette région (de façon

simplifiée, le royaume de Cottius couvrait la Maurienne, le nord des Hautes-Alpes, l'Oisans et le versant italien

de ces régions des Alpes en direction de Turin).

J'ai d'autant plus de plaisir à parler de cet ouvrage que je crains que sa diffusion empêche qu'il soit porté à la connaissance des amateurs d'histoire érudite. Parmi la production relativement abondante de livres qui concernent de près ou de loin les Hautes-Alpes, rares sont ceux qui apportent une contribution significative à la connaissance historique de la région. Ce livre en fait partie.

C'est d'abord une étude historique fouillée, basée sur une solide exploitation des sources, que ce soit les auteurs antiques, mais aussi l'ensemble des restes archéologiques disponibles. Cela conduit François Artru à revisiter des faits jusqu'à maintenant bien admis, comme la date de création du royaume de Cottius et, surtout, la nature exacte des liens entre le royaume et le pouvoir romain. Il propose une hypothèse intéressante d'étendre le périmètre de ce royaume jusqu'à l'Oisans. Mais, de mon point de vue, l'intérêt principal est ailleurs.

Longtemps, on a considéré que les Romains ignoraient totalement les Alpes, qu'ils ne les voyaient que comme une barrière à franchir entre l'Italie et la Gaule. En réalité, cette vision simplifiée devait être revue. Un important ouvrage paru il y a quelques années, Quand Grecs et Romains découvraient les Alpes, de Colette Jourdain-Annequin, 2011, avait déjà apporté de nombreux éléments pour nuancer cette vision. Ce nouvel ouvrage conforte cette vision renouvelée de la vie dans les Alpes à l'époque romaine, en l'abordant principalement du point de vue des voies romaines qui les traversaient. Quand on dit « traverser », on a souvent imaginé des voies passant le plus rapidement possible au milieu de pays hostiles, « le nez sur le guidon », si on me permet cette expression, oubliant volontairement ces pays que l'on voulait laisser le plus vite possible derrière soi. En réalité, cet ouvrage remet à l'honneur les pays traversés et l'importance de la route comme élément de vie et d'échanges. Un fait, en apparence anecdotique, me semble être un apport important de cette étude. En effet, dans une vision simplifiée, on se représente souvent une voie aux larges pavées (comme dans Asterix), permettant au trafic de passer à travers les Alpes sans même que les voyageurs se rendent compte qu'ils passent au milieu des montagnes. En réalité, au delà des voies qui permettaient un trafic de voitures, il existait tout un réseau de chemins muletiers, qui irriguaient la région, assurant aussi une transversalité entre les différents routes principales. C'est ainsi que l'on corrige la vision simplifiée en décrivant un monde habité et vécu.

Après deux chapitres particulièrement intéressants sur le rôle de la route dans les Alpes, les routes de la paix et les routes de la guerre, toute la fin de l'ouvrage est consacrée à l'étude des différentes voies avec l'objectif de décrire précisément leurs tracés. Dans cette partie, ce qui m'a le plus intéressé est cette démarche d'aller au plus près du terrain pour trouver les traces des voies romaines qui peuvent encore subsister dans le paysage. C'est alors que l'érudit quitte son cabinet de travail pour enfiler les chaussures de randonnées et aller découvrir les restes tenus que ces voies ont laissés, en mettant ses pas dans ceux des lointains voyageurs. Cela donne une épaisseur et une légitimité aux hypothèses à partir du moment où elles sont confrontées au réel. J'ai ainsi eu du plaisir à suivre (de façon virtuelle, dans mon fauteuil) l'auteur sur les chemins du Mont-Genèvre ou de la route du Lautaret.

Dans les Hautes-Alpes, les voies étudiées sont :

- Remontée de la vallée de la Durance et passage du Mont-Genèvre

- Route du Lautaret

- Les cols du Queyras

- La voie controversée de Valence au Mont-Genèvre à travers le massif des Écrins, telle qu'elle apparaît sur la carte de Peutinger.

A propos de la voie du Lautaret – la petite route de Grenoble à Briançon – dont le tracé a déjà fait l'objet de nombreuses conjectures et hypothèses, François Artru trouve de nouvelles hypothèses à soumettre à la sagacité des lecteurs. Sans entrer dans trop de détails, il propose une hypothèse de tracé différent jusqu'à la porte de Bons, ainsi qu'une localisation de Mellosedum au hameau du Dauphin (un hameau aujourd'hui disparu, recouvert par le lac du Chambon).

Je soumets deux documents à sa sagacité.

Le premier est un petit dessin qui représente la porte de Bons, cette porte romaine située au-dessus de l'actuelle route du Lautaret, dans la vallée de la Romanche. Sur ce dessin, on voit non pas une, mais deux portes :

J'ai d'autant plus de plaisir à parler de cet ouvrage que je crains que sa diffusion empêche qu'il soit porté à la connaissance des amateurs d'histoire érudite. Parmi la production relativement abondante de livres qui concernent de près ou de loin les Hautes-Alpes, rares sont ceux qui apportent une contribution significative à la connaissance historique de la région. Ce livre en fait partie.

C'est d'abord une étude historique fouillée, basée sur une solide exploitation des sources, que ce soit les auteurs antiques, mais aussi l'ensemble des restes archéologiques disponibles. Cela conduit François Artru à revisiter des faits jusqu'à maintenant bien admis, comme la date de création du royaume de Cottius et, surtout, la nature exacte des liens entre le royaume et le pouvoir romain. Il propose une hypothèse intéressante d'étendre le périmètre de ce royaume jusqu'à l'Oisans. Mais, de mon point de vue, l'intérêt principal est ailleurs.

Longtemps, on a considéré que les Romains ignoraient totalement les Alpes, qu'ils ne les voyaient que comme une barrière à franchir entre l'Italie et la Gaule. En réalité, cette vision simplifiée devait être revue. Un important ouvrage paru il y a quelques années, Quand Grecs et Romains découvraient les Alpes, de Colette Jourdain-Annequin, 2011, avait déjà apporté de nombreux éléments pour nuancer cette vision. Ce nouvel ouvrage conforte cette vision renouvelée de la vie dans les Alpes à l'époque romaine, en l'abordant principalement du point de vue des voies romaines qui les traversaient. Quand on dit « traverser », on a souvent imaginé des voies passant le plus rapidement possible au milieu de pays hostiles, « le nez sur le guidon », si on me permet cette expression, oubliant volontairement ces pays que l'on voulait laisser le plus vite possible derrière soi. En réalité, cet ouvrage remet à l'honneur les pays traversés et l'importance de la route comme élément de vie et d'échanges. Un fait, en apparence anecdotique, me semble être un apport important de cette étude. En effet, dans une vision simplifiée, on se représente souvent une voie aux larges pavées (comme dans Asterix), permettant au trafic de passer à travers les Alpes sans même que les voyageurs se rendent compte qu'ils passent au milieu des montagnes. En réalité, au delà des voies qui permettaient un trafic de voitures, il existait tout un réseau de chemins muletiers, qui irriguaient la région, assurant aussi une transversalité entre les différents routes principales. C'est ainsi que l'on corrige la vision simplifiée en décrivant un monde habité et vécu.

Après deux chapitres particulièrement intéressants sur le rôle de la route dans les Alpes, les routes de la paix et les routes de la guerre, toute la fin de l'ouvrage est consacrée à l'étude des différentes voies avec l'objectif de décrire précisément leurs tracés. Dans cette partie, ce qui m'a le plus intéressé est cette démarche d'aller au plus près du terrain pour trouver les traces des voies romaines qui peuvent encore subsister dans le paysage. C'est alors que l'érudit quitte son cabinet de travail pour enfiler les chaussures de randonnées et aller découvrir les restes tenus que ces voies ont laissés, en mettant ses pas dans ceux des lointains voyageurs. Cela donne une épaisseur et une légitimité aux hypothèses à partir du moment où elles sont confrontées au réel. J'ai ainsi eu du plaisir à suivre (de façon virtuelle, dans mon fauteuil) l'auteur sur les chemins du Mont-Genèvre ou de la route du Lautaret.

Dans les Hautes-Alpes, les voies étudiées sont :

- Remontée de la vallée de la Durance et passage du Mont-Genèvre

- Route du Lautaret

- Les cols du Queyras

- La voie controversée de Valence au Mont-Genèvre à travers le massif des Écrins, telle qu'elle apparaît sur la carte de Peutinger.

A propos de la voie du Lautaret – la petite route de Grenoble à Briançon – dont le tracé a déjà fait l'objet de nombreuses conjectures et hypothèses, François Artru trouve de nouvelles hypothèses à soumettre à la sagacité des lecteurs. Sans entrer dans trop de détails, il propose une hypothèse de tracé différent jusqu'à la porte de Bons, ainsi qu'une localisation de Mellosedum au hameau du Dauphin (un hameau aujourd'hui disparu, recouvert par le lac du Chambon).

Je soumets deux documents à sa sagacité.

Le premier est un petit dessin qui représente la porte de Bons, cette porte romaine située au-dessus de l'actuelle route du Lautaret, dans la vallée de la Romanche. Sur ce dessin, on voit non pas une, mais deux portes :

Ce dessin illustre un mémoire sur les monuments celtiques des Alpes, de la Savoie et du Dauphiné, rédigé par Héricart de Thury, inséré dans : Monumens celtiques ou Recherches sur le Culte des Pierres, par Jacques Cambry, Paris, An XIII – 1805. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage que la porte de Bons est citée pour la première fois, et non dans l'article de Scipion Gras, en 1839.

L'autre image est un dessin anonyme que j'ai acheté il y a plusieurs années.

Selon la légende manuscrite, il s'agit de la voie romaine, dans l'Oisans. Je n'ai pas réussi à identifier clairement la localisation.

Pour une présentation plus complète de l'ouvrage de François Artru : cliquez-ici.

La porte de Bons, photo d'Henri Ferrand,

in Une collective à la Porte Romaine et au Col de l'Alpe. 21 mai 1905.

Publié par

Jean-Marc Barféty

à

16:16:00

0

commentaires

![]()

samedi 7 janvier 2017

Une ascension du Vieux-Chaillol en 1783... et une rareté bibliographique

Parmi les plus grandes raretés de la bibliographie des Hautes-Alpes, c'est incontestablement cet ouvrage qui a l'histoire la plus romanesque :

M. le Chevalier de Lamanon : Mémoire litho-géologique sur la vallée de Champsaur et la montagne de Drouveire dans le Haut Dauphiné, Paris, Rue et hôtel Serpente [Cuchet], 1784, in-8°, 99 pp. [les 2 dernières pp. sont chiffrées par erreur 75 et 76].

En effet, son édition a été volontairement limitée à 12 exemplaires par l'auteur lui-même. Mais, par la suite, certains exemplaires auraient disparu dans un naufrage au large de l'Australie (nous verrons pourquoi). Un exploration dans les fonds publics permet d'en trouver 4 : BNF (réserve des livres rares), BMG (Fonds dauphinois) et Archives départementales des Hautes-Alpes, qui possèdent 2 exemplaire, dont l'un dans le fonds Guillemin. En revanche, sur les 8 autres exemplaires imprimés, je ne sais pas combien ont survécu et combien sont encore en mains privés. Vous comprendrez bien que trouver un de ces exemplaires, s'il en existe, est le rêve du bibliophile dauphinois.

Mais, au-delà de la curiosité bibliophilique, l'ouvrage est intéressant à plusieurs égards. Le premier, que je ne développerais pas ici aujourd'hui, concerne la controverse scientifique de l'auteur avec quelques-uns de ses contemporains, en particulier Faujas de Saint-Fond et Dominique Villars. Le second intérêt de cet ouvrage est qu'il contient le récit d'une ascension dans les Hautes-Alpes, à une époque qui correspond aux prémices de l'alpinisme tel qu'il se développera au XIXe siècle. Dans l'histoire de l'alpinisme dans les Hautes-Alpes, les récits d'ascension avant les années 1850, et à plus forte raison au XVIIIe siècle, sont suffisamment rares pour ne pas être relevés. Ce récit nous permet d'évoquer le rôle des habitants dans la connaissance et la pratique de la montagne. Comme on le savait déjà, ces habitants avaient une connaissance des sommets, qui sera souvent reléguée au 2e plan dans les récits des savants, comme dans ce texte, puis dans les récits d'ascensions des alpinistes du XIXe. Mais ce texte nous montre que cet usage de la montagne était habituel, bien qu'anonyme. Cette pratique locale de la montagne n'a jamais fait l'objet du moindre doute dans l'esprit des quelques érudits de la région qui ont écrit sur l'alpinisme au XIXe siècle, comme par exemple Paul Guillemin, pour le massif des Écrins.

L'objet de cette exploration du Champsaur par le Chavalier de Lamanon est d'identifier un volcan éteint qui se serait trouvé près du Vieux Chaillol. En réalité, il n'y avait pas de volcan, mais ça, c'est l'objet de la controverse. Passant par le col Bayard, le chevalier de Lamanon trouve « une petite lave poreuse sous la forme d'un caillou roulé », qui lui donne l'idée de partir à la recherche de l'origine de ces laves. Il part en exploration :

Je suivis le Drac pendant quelque temps, et n'y aperçus que des laves détachées, ce qui me détermina à passer la nuit au petit village de Saint-Laurent[-du-Cros], dans le dessein de parcourir le bassin du Drac, jusqu'à ce que j'eusse trouvé le volcan éteint, matrice de toutes ces laves, qui sont très variées

Pour mener à bien cette exploration, il se fait accompagner par un guide. Après avoir parcouru la plaine du Drac, il conclut :

Je fus donc entièrement confirmé dans l'idée que les laves venaient du Drac, et sans plus m'arrêter à examiner les petites rivières et torrents collatéraux, je me rendis à l'endroit de la plaine, où les deux rivières qui portent chacune le nom de Drac se réunissent.

Au passage, il raconte une petite anecdote sur la curiosité des habitants du coin sur le drôle de comportement du naturaliste :

Nous rencontrâmes souvent des paysans ; ils étaient étonnés de me voir chercher des cailloux avec attention. Ils interrogeaient mon guide, qui leur répondait : « Ce Monsieur va à la chasse des pierres, et les suit à la piste depuis deux jours. »

Le chevalier de Lamanon identifie la montagne de Drouveire comme étant le volcan éteint qui est la source de toutes ces laves que l'on trouve dans la vallée du Drac. Cette montagne n'existe plus sous ce nom. Cependant, grâce aux indications de son récit et à la carte jointe à l'ouvrage, on peut la situer près du Puy des Pourroys, au-dessus des hameaux des Fermonds et des Gondoins (Champoléon), accessible depuis le vallon du Tourond. L'ancien cratère serait le vallon de la Muande. Cette photographie donne une image claire du lieu.

Mais revenons au récit de cette ascension :

Après avoir visité pendant quelques jours la partie basse du volcan de Drouveire, je voulus en mesurer et reconnaître la position relativement à la pointe de Chaillot-le-Vieil ; entreprise pénible, vu l'âpreté du lieu, l'inconstance du temps, l'avancement de la saison, et la difficulté d'avoir des guides.Je renvoyai celui que j'avais pris à Saint-Laurent du Crau [Cros], parce qu'il ne connaissait pas ces montagnes ; je renvoyai celui qui m'avait conduit au Chapeau, parce que je ne me croyais pas en sûreté avec lui. Après bien des recherches inutiles pour trouver un Guide qui me convînt, M. l'Abbé Chevalier, chapelain du hameau, me donna Raymond Barberousse : c'est un homme sensé, honnête et intelligent. J'entre dans ces détails, parce qu'ils ne seront pas inutiles aux naturalises qui voudront visiter ces hautes montagnes.Nous partîmes du Châtelard le 22 Septembre à la pointe du jour, le temps étant un peu à la pluie. Le baromètre sur la porte de l'église marquait vingt-quatre pouces une ligne ; nous étions donc à la base même du Volcan, à environ six cents quatre-vingt-une toises [1327 m.] sur le niveau de la mer.J'entrai dans le vallon du Touron pour monter sur le volcan par l'endroit où les laves sont le plus à découvert ; j'y trouvai une avalanche tombée au mois d'avril dernier, partagée en deux par la rivière, et qui, vu sa grosseur, n'avait pas eu le temps de fondre en entier. [...]En suivant la côte du vallon, on marche presque toujours sur des laves compactes, et on arrive à un très petit hameau où les habitants du Châtelard viennent faire le fromage pendant l'été. Il n'y reste l'hiver que quelques personnes pour garder les bestiaux, qui y consomment les fourrages ramassés en automne. Le baromètre, placé à la croix du hameau, était à vingt- deux pouces onze lignes, qui indiquent environ huit cents quatre-vingt-seize toises [1746 m.] d'élévation sur la mer. [...]On marche ensuite pendant plus d'une heure et demie sur un beau gazon qui recouvre les matières volcaniques, et on voit de temps en temps des blocs énormes de laves compactes, contenant des globules de spath calcaire ; ces blocs se sont détachés des sommités du volcan qui sont à droite, en montant.[Ils poursuivent ensuite leur exploration de la montagne, jusqu'à la Muande, où Lamanon situe le cratère du volcan]Je ne voulus pas quitter cette chaîne de montagnes sans aller par le plus haut sommet de Chaillot-le-Vieil, qui domine le volcan éteint de Drouveire. Je le proposai à mon guide, qui n'y consentit qu'après bien des sollicitations. Il y avait huit heures que nous étions en marche par des chemins pénibles, et quelquefois dangereux. Trois bergers que nous rencontrâmes se joignirent à nous, et nous conduisirent par une route plus courte, mais périlleuse. Dans une heure et demie nous arrivâmes au sommet de Chaillot-le-Vieil, en marchant presque toujours sur la neige ou sur des roches en débris. Le thermomètre y était à trois degrés au-dessus de la glace, et le baromètre s'y soutint à dix-neuf pouces deux lignes. Nous étions donc à environ seize cents soixante-douze toises sur le niveau de la mer [3259 m.] ; c'est la plus grande élévation où l'on soit parvenu jusqu'aujourd'hui en Europe. Je n'y ai éprouvé aucun malaise, aucune difficulté de respirer, non plus que les guides que j'avais avec moi. [...]Je m'attendais à jouir d'une belle vue, étant à une si grande élévation : mais peu de temps après notre arrivée, nous fûmes enveloppés par un brouillard des plus épais, et accompagné de neige ; nous le vîmes venir poussé par le vent, et s'élevant à mesure. Nous n'avons guère plus su par où descendre, nous trouvant perchés sur un pic au milieu des airs, et comme noyés dans un océan de brouillard. Après avoir consulté l'aiguille aimantée, je me mis en route. Deux de mes guides, et précisément ceux qui portaient les provisions, prirent un chemin dangereux, et qui me paraissait devoir les conduire du côté de Molines[en-Champsaur]. Je ne voulus pas les suivre, et nous les perdîmes bientôt de vue. J'entends par chemin une direction, car il n'y a pas seulement la face d'un sentier. Je me conduits quelque temps en me réglant sur la disposition des couches que j'avais observées en montant : mais cette ressource ne dura guère, car les couches disparurent sous la neige et les décombres ; mes guides ne savaient par où aller. Nous marchions, et après quelques pas, nous rencontrions des précipices. Par bonheur, mon chien qui ne m'avait pas quitté nous remit dans la vraie voie, et nous arrivâmes à nuit tombante au hameau du Châtelard, après treize heures d'une marche forcée, n'ayant presque point pris d'aliment, et ayant essuyé la pluie ; mais dédommagés de nos fatigues, du moins pour ce qui me concerne, par tout ce que nous avions observé.

Ce qu'on lit, c'est qu'il existait des guides qui connaissaient les montagnes et les sommets, malgré leurs doutes sur le chemin de descente. On comprend que ceux qui connaissaient les lieux étaient des bergers, qui, visiblement, avaient une pratique familière du chemin à suivre pour aller au sommet du Vieux-Chaillol et pour en redescendre vers Molines-en-Champsaur. On constate aussi qu'ils n'hésitaient pas à prendre des chemins dangereux, même si on ne mesure pas ce que le chevalier de Lamanon considérait comme dangereux. Remarquons que pour celui-ci, le fait qu'il y ait des habitants qui sont familiers de la montagne n'est pas un motif de surprise. C'était pour lui chose naturelle. Il ne cherchait pas non plus à occulter l'existence de ces bergers familiers de la montagne, pas plus qu'il ne cherchait à se montrer supérieur à eux. Ses buts étaient différents, ce qui explique sa relative indifférence à cette connaissance. Sa pratique de la montagne était celle d'un savant, qui ne pouvait se confondre avec la pratique plus utilitaire des bergers.

On voit aussi apparaître une nouvelle façon de pratique la montagne. Toute proportion gardée, celle-ci devient aussi un lieu d'exploit, lorsqu'il affirme (sur quelle base ?) : « c'est la plus grande élévation où l'on soit parvenu

jusqu'aujourd'hui en Europe ». Il a ainsi un pied dans une pratique traditionnelle de la montagne et un pied dans une nouvelle conception de l'usage de la montagne.

C'est l'intérêt de ce texte, comme de celui de Villars sur son ascension jusqu'au col de Says, de montrer qu'il y a une continuité entre ces deux pratiques de la montagne, plutôt qu'une rupture et une opposition, qui auraient conduit à occulter totalement la familiarité millénaire des habitants de nos vallées avec les sommets qui les entouraient.

Pour revenir à l'histoire de cette publication, un feuillet contenant un Post Scriptum a été ajouté à quelques exemplaires de l'ouvrage. Le chevalier de Lamanon explique :

Depuis l'impression de ce Mémoire, j'ai cherché et trouvé des caractères très distinctifs entre le basalte et le trapp ; d'où il résulte que la pierre de Drouveire est un trapp, comme le pense M. Faujas de Saint-Fond. J'allais faire connaître ces caractères dans un Mémoire très détaillé sur les caractères distinctifs des volcans éteints, qui est presque achevé ; mais, je suis obligé de tout abandonner pour me préparer au voyage du tour du monde ordonné par le Roi pour le progrès des sciences.

Ne pensant pas que les discussions ci-dessus soient assez dignes du public, n'étant pas suivies du Mémoire sur les volcans éteints, je prends le parti de le supprimer, et je n'en fait tirer que douze exemplaires.

Il donne ensuite la liste exacte des destinataires des 12 exemplaires. Il s'en réserve seulement deux à son usage personnel.

Cette expédition ordonnée par le roi est celle de La Pérouse qui, partant de Brest en mars 1785, ne lui laissa pas le temps d'approfondir son étude. Malheureusement, le chevalier de Lamanon périt dans une échauffourée avec des indigènes de l'île de Maouna, dans l'archipel des Samoa en décembre 1787. Plus tard, l'expédition fit naufrage devant l'île de Vanikoro au printemps 1788. Il est dit que le reste de l'édition périt dans ce naufrage. Il faudrait savoir combien d'exemplaires le Chevalier de Lamanon emporta avec lui lors de cette expédition. Seulement deux ? Dans cas, il en resterait encore quelques-uns parmi les dix autres. Emporta-t-il la presque totalité, comme le croit F. Drujon (Destructarum Editionum Centuria) ? Alors, les 4 que l'on connaît seraient les seuls rescapés.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a 2 exemplaires numérisés. L'un sur Gallica, dont j'ai extrait la page de titre et la carte présentées ci-dessus, et l'autre sur le site des Archives départementales des Hautes-Alpes. Celui de Gallica est aussi richement relié :

Lien vers l'exemplaire Gallica: cliquez-ici.

Publié par

Jean-Marc Barféty

à

08:59:00

0

commentaires

![]()

Libellés : Bibliographie dauphinoise, Montagne

Inscription à :

Articles (Atom)