Pierre Buffault (1866-1942) a passé deux ans dans le Briançonnais comme inspecteur des Eaux et Forêts.

Comme il le dit lui-même, il en a gardé des « sentiments d'admiration pour ses beautés naturelles, de sympathie pour ses qualités morales, d'intérêt pour sa situation économique, que le Briançonnais nous a laissés, durables et profonds, après un bref séjour ». Il publie en 1913 :

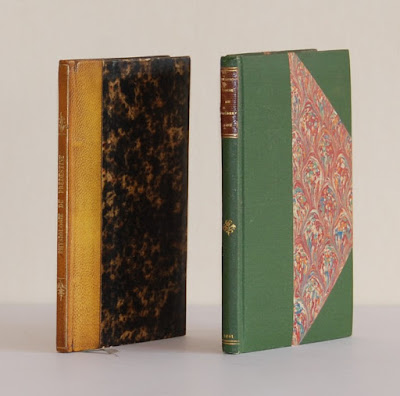

Paris-Nancy, Berger-Levrault, Libraires-Éditeurs, 1913, in-8°, 232 pp., 3 cartes et un schéma dans le texte, 11 planches hors texte avec 22 photographies en noir et blanc.

Ce qui caractérise le plus, malheureusement, ces populations du Haut-Dauphiné, c'est l'absence absolue d'hygiène et même de simple propreté, sauf de rarissimes exceptions.

L'usage de l'eau et des ablutions est totalement ignoré, bien entendu, mais, en outre, on vit dans la crasse et la saleté accumulées, ainsi qu'en témoignent les vêtements tachés et poussiéreux, les cols de chemise noirs de crasse, les enfants malpropres, les intérieurs de logis jamais nettoyésDans beaucoup de villages, notamment en Vallouise, on couche l'hiver dans des draps en laine ou même dans des peaux de mouton plus ou moins mal mégissées. Ces peaux ne sont jamais nettoyées et servent à plusieurs générations; ces draps ne sont lavés qu'une fois par an, à Pâques; c'est assez dire dans quel état peu engageant et antihygiénique se trouve cette literieLes deux maladies qui sévissent dans le Haut-Dauphiné et en sont caractéristiques — bien qu'en décroissance cependant — sont le goitre et le crétinisme. [...] Il nous semble que les causes principales, primordiales de ces deux affections, sont le manque d'hygiène, l'insuffisance d'alimentation et les rapprochements consanguins multipliés que comportent les mœurs des populations briançonnaises les plus arriérées (Vallouise et Saint-Chaffrey), précisément celles qui présentent le plus de goitreux et de crétins.Nous ne pouvons oublier l'impression éprouvée lors de notre premier passage dans certain village de la Vallouise : de petits hommes, que nous prîmes d'abord pour de jeunes garçons, nous saluaient avec un sourire hébété sur leur visage glabre, à peau ridée, parcheminée et jaune ; des femmes, assises au soleil devant leurs maisons, tricotaient, littéralement couvertes de mouches; plus loin, un idiot, bizarrement accoutré, somnolait, accroupi au soleil, sur le seuil d'une porte, couvert lui aussi de mouches innombrables; sur les balcons des maisons ou sur des cordes tendues séchaient des effets et surtout des draps de laine roussis par l'usage et lieu d'élection encore d'essaims de mouches avides; les portes des maisons laissaient entrevoir des écuries ou des logis sales et sombres; du fumier et des excréments d'animaux se voyaient partout auprès des maisons et dans la rue, et toute cette misère et cette malpropreté contrastait douloureusement avec le soleil éclatant et l'idéal azur du ciel.

Ils sont généralement intelligents, aptes au commerce, adroits en affaires, méfiants, mais honnêtes.

Très économes et sobres, ils se contentent de très peu. Mais ils ne sont vraiment ni laborieux, ni ingénieux. Indolents en même temps que sobres, ils recherchent plutôt le moindre effort. Sous ce rapport, ils participent du tempérament méridional.Très routiniers, ils ne tirent cependant pas tout le profit possible et rationnel des ressources de leur pays. Pourtant ils sont instruits et supérieurs sous ce rapport à bien d'autres régions de France.Très attachés à leur pays [...], ils ont le caractère indépendant, l'amour de l'égalité et de l'équité, qualités chez eux héréditaires. Ils n'en sont pas moins respectueux de l'autorité et fort déférents avec les fonctionnaires. A ces derniers, ils promettent d'ailleurs aisément ce qu'on leur demande, mais sans l'intention ferme de tenir leur promesse.La méfiance qui est dans le caractère de tout montagnard et de tout paysan dispose encore peu le Briançonnais aux associations corporatives.

Les Briançonnais sont très peu processifs et procéduriers. On doit leur adresser des éloges à cet égard et les féliciter de leur esprit d'équité et de concorde.

Les justices de paix n'ont que des affaires peu nombreuses et insignifiantes et il en est à peu près de même du tribunal civil.

Les affaires correctionnelles ne sont non plus ni nombreuses ni graves, en général. Les vols sont fort rares.En somme, c'est une population de braves et honnêtes gens.Dans la Vallouise, les incendies, même les assassinats, ne sont pas rares et sont la manifestation d'inimitiés de village et de querelles de voisins. C'est une sorte de vendetta, de justice par soi-même. On met le feu chez celui-ci pour se venger de tel acte ou de telle parole, et il y a tel créancier qui se garde de réclamer son dû à ses débiteurs de peur de représailles farouches. Généralement, les auteurs de ces crimes restent inconnus, leurs concitoyens, par sympathie ou par peur, faisant autour d'eux la conspiration du silence. On prétend aussi que le vol et le viol sont commune en Vallouise.